1

小学生の頃の出来事って、覚えていますか?

大人から「幼いころの記憶は大きくなっても覚えているもの」ということを聞いて、何となく信じていましたが、半分本当で半分嘘だったんだと今になって気づきました。

暑い夏に飲んだぬるい蛇口の水。

妙に薄暗い教室。

パッチワークみたいにツギハギな校舎の床。

珍しい苗字の先生。

断片的で、これまでの何の人生の糧にもなっていないような、小さなかけらの思い出が頭の中に転がっています。

石油臭いストーブ。

バザーで体験できたゲートボール。

ウッドチップが撒かれた緑地帯。

少し広い友達の家。

どれも、どれも他愛のない思い出です。

でも、頭の中にこびりついて取れない、淀みがあるのです。

思い出に混じって、平気な顔をしています。

『覚えているもの』ではありません。

『消えていかないもの』です。

居座っているのです。

幼い頃は、無知を武器に生きていました。

だからこそ行けた場所ややれたこと、喋れた人がいるでしょう。

その道のりで拾ってきた淀みを、落とせない汚れを、ここに置いていきたい。

そんな理由でこの文章を書いています。

2

通っている小学校のそばには、この大きさでは満足に遊ぶことができないと思えるような、それは狭い公園が多くありました。

四段ぐらいのジャングルジムとブランコだけが設置された、木に囲まれた公園。

または、砂場が隣り合わせの滑り台から離れるように、ベンチがぽつねんと置かれている公園。

多分ゲーム機の通信にケーブルが必要な時代であれば、複数人でベンチを囲んでモンスターの交換とかをしていたのでしょう。

私が小学生の時代には、そんな人間は誰一人としていませんでしたが。

そういった公園の中に、子供たちの中だけで「パンダ公園」と呼ばれる場所がありました。

他の公園よりは広いですが、遊具で遊ぶほかにないようなくらいのものです。

自然とみんなが「パンダ公園」と呼ぶので、倣ってそう呼んでいましたが、パンダの置物や遊具があるわけでもないし、かつてあったという話も聞きませんでした。

きちんと公園の入り口に正式な名称は書いていたはずですが、覚えていません。誰もそう呼んでいませんでした。

その「パンダ公園」は団地が立ち並ぶ中に存在しており、そこの団地の子でしょうか、とても幼い子が滑り台で遊んでいる姿も時折見かけました。

親からすれば外に出てすぐに公園がある環境というのは、何かと手にかかる子供を上手く抑え込める、絶好のポイントだったのかもしれません。

自分だけの感覚として、『団地はいやに静かになる瞬間がある』というものがあります。

住宅が集まっているのだから、うるさいわけないというのはその通りなのですが、所謂“天使が通る”のような、生活の音が断絶する瞬間を見かけることが多いと思うのです。

階段を上る音も、道路で三輪車をこぐ音も、立ち話の声も、何もかもがふとなくなる瞬間が突然に訪れます。

その日もそうでした。

学校の授業が終わり、公園に集まろうと約束した夕方。

別に遊具で楽しむわけでなく、単なる集合場所としての公園。

自宅に帰り、適当なものをバッグに詰め込んで、約束を反故にしないようにと急いで自転車で向かいました。

向かった先は、「パンダ公園」。

結局一番乗りでした。

公園の中に自転車を止めて、待とうとしました。

太陽はまだこちらを向いているようですが、元気がありません。

公園の中は陰ってきています。

何かが散らばっています。

滑り台のそばに。

それも大量に。

その時、私を団地特有の感覚が襲ってきました。

ドアの開閉音も、道路を走る車の音も、元気なはずの虫の声も、全部なくなりました。

正確には、なくなった“気がする”、でしょうか。

いやな静けさとグレーを帯びた公園は、私をじんわりと包んでいます。

スマホも持っていないので、目を逸らすこともできません。

散らばるモノは、見てみろと言わんばかりに視界を占領しています。

そっと近づきます。

体を前のめりにして、覗き込むように見てみます。

大量の小銭でした。

それだけです。

その他には何も落ちていません。

誰もいません。

いた気配もありません。

広がるように散らばっていたので、滑り台の上からばらまいたように見えました。

でも誰もいません。

きちんとは数えていませんが、五百円玉から一円玉まで、纏めたら相当な額になるほどでした。

誰か拾いに来るものなのでしょうか。

触ることもできず、そこから距離をとって友達を待ちました。

合流した後は公園から離れました。

居心地が悪いと思ったので、すぐに離れました。

友達は、小銭を気味悪がっていました。

翌日、気になったので用もなく向かうと、跡形もなく消えていました。

そりゃそうだよな、と思いつつも、誰が片付けたのだろうなと。

誰のものだったのかなと。

そう思ったのです。

3

最近駄菓子屋を見なくなった。

駄菓子を好き好んで毎日食べる子供たちが減ったからだろうか。

友達と屯する場所が他にできたからだろうか。

何にせよ、そういう場所は『時代遅れ』として淘汰されてしまう運命なのだろうか。

妙に切りにくいビニールのボトルに、ビビットな色付けがされた甘い液体は今もあるのだろうか。

つまようじの先が赤くなっているような、当たりのきなこ棒は売っているのだろうか。

食べたそばから味を忘れてしまうような、インパクトで固められた味の駄菓子は、値段や興味を引く見た目から、小学生に大人気だった。

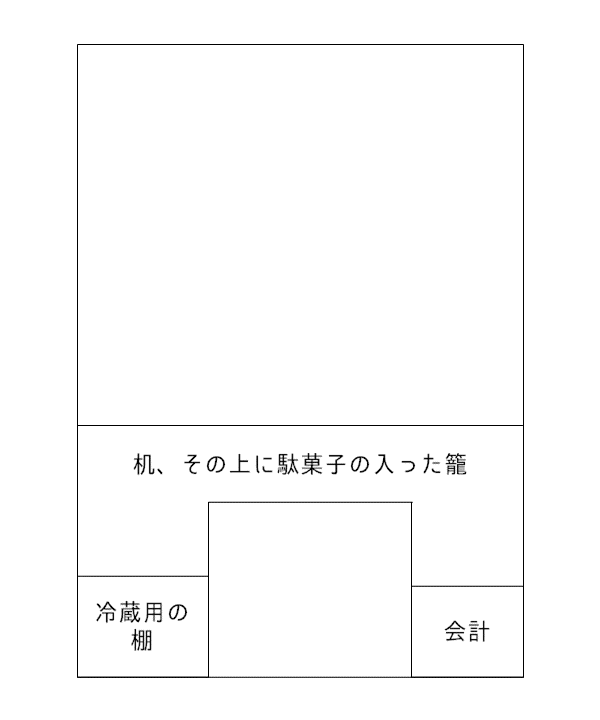

私の小学校の正門のほぼ向かいに、小ぢんまりとした駄菓子屋があった。

切文字の看板は真ん中がとれており、元は何という店名だったのか、今もわかっていない。

そこでは、当時見てもいつかパタリと亡くなってしまうのではないかと思えるほどに、嗄れた声で、肌に潤いを失った老婆がいた。

いつも笑っているのか笑っていないのか、目を細めて口元は筋力の衰えからか緩み切った状態の顔をしていた。

必要最低限の言葉しか話さず、商品を老婆に見せると「30円」と値段だけを伝えられ、お金を渡すとそのまま次の人の会計へと移る。

私が駄菓子屋で聞いた老婆の声は、それだけだったと思う。

駄菓子は手書きのプライスカード、といってもメモ用紙に太めの赤いフェルトペンで書かれた値段が添えられただけのものであったが、それが張り付けられた籠に乱雑に入れられた状態で置かれていた。

記憶の限りの話だが、販売スペースは建物の空間の半分も使っていなかったと思う。

「小ぢんまりとした」という記憶はそこからかもしれない。

駄菓子が詰められた籠が並ぶテーブルの奥は大抵がらんどうで、生活空間のようでもなかった。

電気の類のものもなく、昼でも常に薄暗かったので、幼心にも不気味であった。

まあ、会計席から動けない老婆としては、管理できる空間としての限界があれだったのだろう。

実際、嬉々としてお金を払わずにお菓子を外へ持ち出していた奴もいたので(絶対にやってはいけません。)もっと広ければどうなっていたのか、想像に容易い。

ただ、ある日だけ奥の空間はがらんどうでなくなっていた。

友達に誘われて駄菓子屋に向かったあの日。

開け放たれたガラス戸から店内に入る。いつも通りのラインナップに薄暗い店内。

目を細めているので、老婆は黒目しかないように見える。

ふと、奥の空間に目をやる。

雛人形が置かれていた。

ああ、今日は三月三日だった。

なに、別に不思議なことじゃない。

老婆にも可愛らしい女の子の孫がいるのかもしれない。

はたまた店を利用してくれる子供たちへのものかもしれない。

でも、そんなところに置くのか。

店の入り口に向けてじゃない。

壁に沿うように横を向いて地べたに置かれている。

大仰なものでなかったから、見せるように置かなかったのだろうか。

隠すようにひっそりと置かなくてもいいのに。

誰も気づいてないようだったが、別に誰かに伝えようとも思わなかった。

誰も人形に興味はないだろう。

結局その時にしか人形を見ていない。

先日、駄菓子屋の前を通った。

シャッターが閉まっていて、切文字ももう一文字、剥がれ落ちてしまっていた。

今も元気にしていると嬉しい。

4

里帰りって、どれくらいの頻度で行ってました?

やっぱり一年の中でもお盆休みとか正月とかですかね。

私はいつも、夏休み入ってすぐの、七月の下旬に帰ってました。

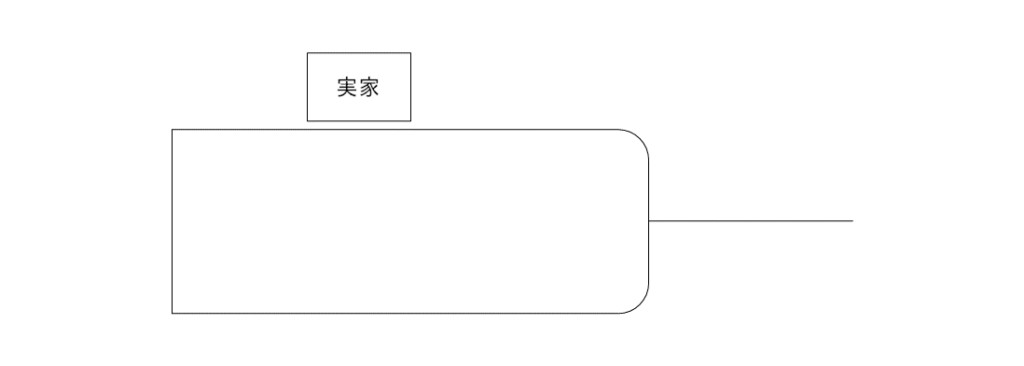

母方の実家がS県にあって、毎年大きめの花火大会がそばで開催されるということで、お決まりでその時期になってたんです。

一応立地としてはS県の中でも大きな市にはあったのですが、田舎特有の主要駅周辺を離れると途端に自然があふれている、みたいなやつで、車を10分くらい走らせればやっと大きな建物が立ち並ぶくらいのところだったんです。

お出かけするときは車に乗って、少しかび臭いカーエアコンの風に当たりながら駅の方に向かうって感じでした。

だから家の中にいるときは、都会では考えられないくらい蝉の声が大きくて、ウンザリするくらい。

それを我慢しながら、孫である私のために祖母が買ってきてくれたアイスをかじって、計算ドリルを片づけたりしていました。

家の裏がかなり草木の生い茂った山だったので、たまに、本当にたまに入ったりしたこともあったかな。

一回蜂に刺されてから嫌になってからは、行ってませんけどね。

そう、そこでの変に頭に残ってる話があるんですよ。

もっと詳しく家の立地を言うと、結構急な勾配の坂の途中にあり、ラケット型のような袋小路の道路に接する形でした。

坂の終わりらへんには、本当に何もない形だけの公園と、山へと続く道があったと思います。

道路から家へと入るには、石でできた階段を上って、小さな門扉を通らなければいけない形で、祖母はこのルートを通るのは大変だろうにといつも気がかりでした。

暑い暑い夏の日。

私は夏休みの宿題をペース配分を考えて消化するタイプだったので、ドリルを数ページと日記、その他軽微なタスクを終え、完全にやることが何もない状態になりました。

そういえば、と裏に広がる山のことを思い出しました。

今まで何のけなしに入ったりしていた小さな山。

その中に新しく公園ができたというのです。

こんな山奥に?と思ったりもしましたが、別の山の入り口付近には住宅街が広がっていることもあり、意外と需要は高いらしかったんです。

早速行ってみようじゃないか、と外へ出ました。

外階段を下りるのをだるく思いながらも、山の入り口の方へと歩みを進めます。

普段整備してくれている方がいるのか、大分開けた道になっていて、歩きやすい道になっていました。

だけど、出っ張った道というか、木に囲まれた状態ではなかったので、ガンガンに陽射しが当たって。

普段あんまり暑くて気分が悪くなることは無いんですけど、子供の無尽蔵な体力を山道と直射日光のダブルパンチが奪っていきました。

ちょっと道を外れれば木陰があったので、そこで休憩していこうかな、なんて思って緑が深い方へふらっと寄って行ったんですね。

もちろんのこと蝉の声は騒がしかったですけど、とりあえず半袖のTシャツで汗を拭って、木の幹に寄りかかりながら立ち尽くしていました。

足元が濡れていました。

最近はからりと晴れることが多かったので、変だなぁって。

でも、野生動物がここに小便したのかもしれないなって。

もしくはモラルのない人間が小便したのかなって。

そんな最悪な想像をしながら上を見ました。

リボンが結ばれています。

飾り結びではなくて、枝をぐるぐるに巻いて、始末のために一回結ばれただけの状態です。

行く当てもない両端は風になびいて揺れていました。

気持ち悪いことに、大人でもギリギリ届かないくらいの高所にあったんですよね。

それこそ二段くらいの踏み台がないと届かないくらい。

なんかもやもやして、結局公園には行きませんでした。

家で涼しげな風鈴の音を聞く方がマシだろうなと感じて。

あと、そこより先の道に進みたくなくて。

最終的に親も連れて一緒に山道を進もうとしたんですけど、そこでさっき言った通り蜂に刺されました。

当時金田一少年の事件簿を読んでいた私は、洗濯物を取り込む最中に蜂に刺されてアナフィラキシーショックで倒れる描写を見てからトラウマだったので、さすがにもう行きたくないやって言いました。

今も蜂は怖いなぁ。

あと、山道の外れも。

コメント